亲历往事-南化合成氨5次重大爆炸事故 |

暨栖霞山化肥厂开工艰苦10年 |

| |

个人简况 |

|

| 简要信息:1937年生于天津. 1954年毕业于北京化学工业学校并分配到南京化学工业公司(原永利宁厂)工作.1954-1974年历任见习生,值班工长,车间主任, 设计科长, 氮肥分厂付厂长兼总工程师等职,1974-1984年在南京栖霞山化肥厂参加引进大化肥建设并担任第一任厂长.1984-1997年奉调在中石化(南京)金陵石化公司任副总经理..1991年在江苏省干部函授学院毕业获大学本科学历, 教授级高工。著有“化工装置实用操作技术指南”一书。1997年退休。出于对莫里康内作品的喜爱,于2003年创办“莫里康内爱好者”网站。2009年被推举为“莫里康内爱好者联谊会”名誉会长。2012-2023年主编出版“莫里康内爱好者手册”(全集1-3卷)及“莫里康内珍罕卷”,面向全球发行,其中第1卷已被中国图书馆作为文献资料收藏 |

| 本站编辑团队 >>>>>> |

| 个人喜好: 读书,集邮,音乐,手风琴,游泳,退休后学习外语,钢琴,电脑,建立网站 ... |

| E-mail: qilingren@163.com |

|

|

缘起 |

2025年2月7日,我接到一个来自西班牙的邮件。它的截图如下 |

|

|

中译文如下: |

|

看来这位汉学博士是懂中文的,以下是我们几次往来的邮件内容 |

2月8日我的第一次回复(我直接以中文回复) |

| |

尊敬的 Carles BrasóBroggi 博士,

很高兴看到您的邮件,对您长期从事的有关中国工业的研究表示敬意。

遗憾的是,我今年已经88岁了。身体状况很不好,特别是听力严重衰退,无法进行正常的交往,对此,请您给于谅解

1. 这个化肥厂自1984年起,归属于当时新成立的金陵石化公司(南京,现在它归属于中国石化公司)。大约15年前,它被撤销了工厂编制,改为金陵石化公司下属的一个部门

2. 由于中国国内化肥产量过剩,以及使用石油原料带来的成本问题,这套引进装置大约在10年前已经停止了生产,也许它会搬迁到天然气丰富的地区。

3. 关于这些引进装置的现状,您可以从这些网站得到一些信息 ( 01, 02, 03)。 您也可以从 中国百度搜索更多的资料

|

| |

|

下面是他2月8日的邮件 |

| |

尊敬的韩文光先生,

收到您的回复我非常高兴!还要感谢您的热情和支持。因为我看您的英文网络故事我用了英文写信,但是用中文都没有问题了!

非常感谢您关于南京栖霞山化肥厂的信息,我对1970年代的最有兴趣了,因为我想这个项目,还有其他的 "四三方案" 项目是中国的改革开放先驱者,关于中国的经济发展贡献非常大。我打算在法国查档案,特别是Creusot-Loire档案,看一看技术转让问题。

您的经验非常有意思!我觉得很值得研究, 不知道您是否出版了回忆,日记等。 但是如果没有的话或者不方便,真的不要着急,没问题,您现在要休息,不要打扰您了。您是否写了 这本书? 不知道里面除了技术信息意外有没有关于栖霞山的历史。 没问题。

|

| |

|

|

下面是我的2月10日的邮件 |

| |

尊敬的 Carles BrasóBroggi 博士,

您说的 这本书是我写的。当时是应化工出版社的要求编写的,和许多参与编写的同事们先后花了两年多的时间,它似乎早已经卖光了。你看的这个网页不知道是否还有货?也许它是二手书,如果需要,您可以试一试。不过它的售价已经上涨很多了(原出版价格是90元)

关于这本书,您还可以 看我的一个网页。这是我在1997年退休前后编写的一本通用性的图书。其中最后一章(第39章)是我写的,可能对你有些用。我这里有一个全书的一个DOC文件。它是 从一个网站付费下载回来的。全文657页(原书731页, 这个DOC文件可能有些删减和编辑问题)。为了你的方便,现在随件为你附上(7.8M)。第39章从附件的620页开始直到最后。这篇文章原来我设想谈更多的问题,只是由于当时时间等问题只好作罢了

关于Creusot-Loire,1979年我曾因栖化工厂的核心设备KT1501透平多次严重事故问题被公派出国,带领一个小组 到那里的CM3车间待了三个月(Le Creusot),为了监督法方新设计的透平转子的制造。我们在那里和那里的厂长,总工程师(我还记得他的名字叫布维埃--英文可能是Bouvier--他的腿脚似乎有些不便)。工程师马丁(英文可能是 Martin)以及很多车间工人结下了友好关系。现在从在线地图上看似乎这个工厂还在,但那些老朋友也许有的不在了

由于时间和精力等各种原因,我没有写回忆录一类的书。只是由于喜欢莫里康内(Ennio Morricone), 在建立一个“莫里康内爱好者”网站以后为爱好者们先后写了4本关于他的音乐作品的书

|

|

|

|

回顾60年代我亲身经历的南化合成氨车间5次重大生产(爆炸)事故

|

也巧,在看到这位西班牙博士的邮件前不久,和一位老同学叙旧,谈起上世纪五六十年代共同在南化公司(原永利宁厂)工作时的许多往事,这些外因都使我想起我在该厂合成氨车间工作时曾经亲身经历的多次重大生产事故,感叹人的一生风雨砥砺,实属不易。其中5次爆炸事故尤为惊险,几乎与死亡擦肩而过,记忆尤深。这些事故。少数有资料记载,多数只剩下个人记忆。我已经88岁了,为了留下历史教训,使后人避免重蹈覆辙。我觉得有必要利用现在的网络空间留下一点东西。由于年代已久,再加上老年记忆衰退,个别地方(特别是具体时间)不太确切尚请见谅

|

下图1:曾号称“远东第一大厂”的永利宁厂五六十年代的照片,解放后改制为南京化学工业公司 (北风,风向朝向南面不远处的长江,江南就是70年代末新建的栖霞山化肥厂) |

|

1. 1号氨冷器列管爆破并引起爆炸伤亡 |

这是一件相当严重的爆炸事故,我手里尚有一本南化公司为此专门出版的图书为证。由于我是其中一篇文章的作者,所以我得到了这本书并一直保存至今,几次搬家都舍不得丢掉。它既有事故抢救的动人事迹,更保留着我参与事故抢救的青春记忆 |

|

|

|

|

|

时光回到1959年9月23日12点48分,那时我进厂已经整整5年,在历经“见习生”,“操作工”,“值班工长”等职务晋升之后,我已经是合成氨车间的值班主任。当时合成氨车间分为精炼,高压,合成三个工段,工人四班倒,每班有3个值班工长和一个值班主任,我是其中丙组的值班主任,在值班8小时内管这三个工段。不过那一天我并不在班,由于我是车间工会的宣传委员,那天车间工会主席吴修玉召集我们开会研究国庆节的宣传工作。吃过午饭,我们就在车间最北面除气塔的后面一个小房子里开会。突然轰隆一声,惊天动地,连开会的桌子都被掀动起来。不好,出事了!这个合成氨车间是一个高压高温车间,来自造气车间生产的常压粗煤气,被多台大马力高压机分6段压缩到300大气压,中间经过精炼工段洗去二氧化碳和一氧化碳,最后送到合成塔高压合成,它既是一个关键车间又是一个危险车间。那时的工人个个爱厂如家,我们在听到爆炸声以后本能地顺着声源向车间跑去。我跑在最前面,大约一两分钟,我顺着造气车间和合成氨车间中间的一条马路跑到了车间东面大门处,看到东面一楼的墙壁大部分已经倒塌,在大门墙外地沟那里,我看到一个人被倒塌的砖头压住。近前一看,原来是检修班的杨传华老师傅。他正在痛苦地呻吟。我赶忙上前帮他挪开那些砖头。他一身都是地沟里面的油污,我也顾不得那些了,用尽全身力气把他拖出来,然后背上他就回头向厂门口的医院跑去。这工厂医院距离车间大约一里多路,我背着浑身是油的他相当吃力,当我咬着牙把他背到医院交给医生时,我也浑身发软瘫倒在那里 |

事后才知道,原来是位于一楼的合成工段1号氨冷器的一个300大气压的外露弯头爆破,在第1次爆破大量泄露合成气以后,可能是由于泄露气体和管壁的破口摩擦起火引起了第2次的爆炸 (参见下图4:弯管示意图,非原物) |

|

| 这台氨冷器是1934年建厂时由国外引进的设备,它使用20多年了。由于当时制造技术的限制,它的结构和后来引进的大氮肥不一样。,受到当时的制造,探伤技术水平所限,它的高压部分直管是在横卧的氨冷器的圆形外壳内,弯管则是在氨冷器外。这应该是当时的设计人员已经考虑到高压弯头的可靠性问题而有意设置的。如果这个弯头放在容器里面,那再引起第二次低压氨冷器外壳的爆炸后果更是不可想象。这次爆炸,身处二楼的操作工人没有死亡,反而是夺去了两位检修工人的生命,合成工段检修班班长李国炳和工人张义昌。他们当时正在车间检修,出于工厂主人翁的意识,听到初始的泄露声后不是尽快逃生,而是朝着相反方向赶去探查爆破源,他们循着一号循环压缩机在一楼的混凝土基础的遮挡慢慢探头出来接近爆炸源,当时连同闻讯赶来的另一名老工人杨传华共三人。前面两人已经从基础处转过90度走到一条狭窄的通道,直接对着爆炸源,不幸,就在这时爆炸发生了,他们两人被气浪推出甩到30米远的造气车间氧化工段水泥地上摔死。杨传华由于是在最后还没有转出来,他受到混凝土基础的保护只是甩到几米外的地沟里,部分外表受伤,捡了一条命 |

|

|

上5:合成工段检修班班长李国炳,40岁死于这次事故 |

上6:合成工段检修班工人张义昌,22岁死于这次事故 |

|

南化公司在省,市和全国的支持下,用了6天时间完成了抢修。公司为牺牲的烈士召开了隆重的追悼会。10月中旬, 杨传华作为劳动模范到北京参加了在北京举行的全国群英会。一本专门纪念这次事故英雄事迹的114页图书“英雄赞”随后在南化公司印刷出版,扉页是当时南化公司总经理杨业澎的题词:“向英雄模范舍己为公的高贵的共产主义品质学习”。事后的检验表明, 这次爆破事故是由于弯管部位在设备制造时就存在缺陷引起的,即使是极其微小的裂纹,经过几十年的系统开停,温度,压力升降等等带来的应力变化,导致裂纹不断扩展,最后终于酿成大祸。这次事故的教训非常沉痛,它警示人们,任何时候,对于高温高压条件下的各种动态和静态的设备都不能掉以轻心。从设备设计,制造开始,直到长期的日常维护检查都必须严格把关。一丝不苟。任何一处马虎懈怠,都会为今后几十年内的安全生产埋下病根,酿成大祸,造成意想不到的严重后果。操作处理上也应该尽早停车泄压,尽可能地避免出现不可预知的第2次爆炸。 |

| 下图7:X光拍片管道裂纹(示意,标尺长 0.3毫米) |

|

2. 合成工段压力表管爆破事故 |

这次事故大约发生在1960年,在氨冷器爆炸事故后不久的一天中午。我们丙组正在值班,车间处于全负荷稳定生产状态,当时我正在精炼工段巡回检查,一声剧烈的爆破声从合成工段那头传来,我赶紧向几十米外的合成工段跑去。但是耳膜感到越来越大的压力,空气受到挤压,人就像被蒙到一张大鼓里,眼珠子朝外挤,头晕目涨。没有办法,我只好用双手捂住耳朵向前靠近,但是这样又搞不清爆破的准确位置,想要抬手听耳朵又吃不消。这时合成工段的人也被迫向外跑。由于泄露位置是在厂房以内,随着更多的氢气外泄,当可燃气达到爆炸浓度时随时可能发生大爆炸,后果不堪设想。那时离氨冷器爆炸事故不久,大家都心有余悸。为了避免类似惨剧的发生,我终于当机立断,发出了紧急停车的命令。9台1000-1500匹马力飞速旋转的高压机紧急停了下来,合成工段打开了放空阀泄压。随着系统压力下降,震耳欲聋的泄露声渐渐降低,我和合成工长已经可以逐渐靠近泄漏源。这时终于确定,原来是一根高压压力表管断了。这种表管很细,外径只有8毫米,但它的壁厚却有3个毫米。正常情况下,承受300个大气压富富有余。但是由于长期的摩擦。震动,腐蚀等等原因,再加上管道固定的不好经常晃动,发生断裂的是可能的。

|

| 上图8:高压压力表管放大示意图 |

如果当时能够确定位置,只要把它的根部阀关死就行了,没想到却造成全部停车。虽然有些遗憾,但是当时也只有那一种选择了。这个车间虽然电气设施(电机,照明,插头等等)都是防爆的,所有电灯泡外面都有厚厚的防爆玻璃罩,所有电插头都是特制橡胶防爆的,这已经是很先进,永利宁厂不愧是当时“远东第一大厂”。但是59年氨冷器泄露继而产生第2次爆炸的现实,使人们知道了摩擦生电引起爆炸的可能。如果再拖延下去,可燃性气体大量扩散弥漫,只要一点火星就是大爆炸,设备厂房被摧毁不说,多少值班人员的伤亡难以挽回。这次事故处理虽然不尽完美,但事后得到了车间领导的肯定。现在想起来,它是完全符合现代哲学“两弊取其轻”的原则的。60多年后,当我和老同学谈起这次事故时,仍有一种死里逃生的庆幸感,如果处理迟缓,发生了第2次大爆炸,那就一切无从谈起了。特别在当今强调“生命重于泰山,安全高于一切”的精神指导下,作为一个身负重任的现场指挥员,在面临两难的情况下,及时做出正确的取舍是非常重要的。从设备角度讲,这些极细的压力表管线应该一律使用高强度的不锈钢材质,尽量缩短管线的长度并按照规程正规安装,绝不能随便铺设以杜绝后患。

|

|

3. 高压液位计玻璃破碎造成爆炸起火 |

这次事故大约发生在1961年,那时我已经被提升为合成氨车间副主任。当时白天,我正在车间办公室工作,忽然传来一声沉闷的爆破声,继而又出现一次剧烈的震动。我知道出事了,打开门就向现场跑去。这时我看到合成工段合成塔操作台后面一片火光冲天,那应该是氨分离器的液位计岗位。氢氮气经过压缩送到合成塔,生成气体氨以后被冷却成液态氨,随后就被送到这个分离器分离出来变为液态氨产品。由于当时技术限制,分离器的液位是由一块高压玻璃板显示的,下面2张图可以参考。 |

|

|

当我看到现场液位计前面喷出十多米的大火时,倒反而觉得放心了,。因为既然已经起火就不会再发生二次爆炸,它的危害性已经就在它前面的那个小范围,而且液位计操作工已经很幸运的没有受到伤害。合成工段的技术员谷源滋跑过来告诉我,他试着去关液位计的上下阀门,但是火太大无法接近。这个合成工段我非常熟悉,1954年从北京化工学校毕业我就被分配到那个工段见习,然后当了几年操作工和值班工长,对那里的每台设备,每个阀门都了若指掌。我知道那个液位计上下两个高压阀都有一个十字形的金属手柄,在当时的火势下直面操作肯定不行。但是从背面靠近应该是可以的。我转过身来,从临近的合成塔操作台后面的一个狭小空间慢慢摸进去,从液位计背面终于可以接触到那两个十字形手柄了,但它也被火烧的很烫。我回过头戴上防护手套,然后咬紧牙关去关那两个阀门,上帝保佑,终于成功了。大火立即熄灭,谷源滋对我竖起大拇指说你真棒!五六十年过去,十年前我俩都已是白发老人,在见面时他仍然提到这件事,庆幸那次事故没有造成太多的人伤害,我也很看重他尽职尽力,临危不惧的优秀品质。 |

下图11:合成氨车间300大气压下使用的高压阀门 (液位计的上下阀门比这个小一些) |

|

很幸运,这场大火没有造成太大的伤害:一是由于它在第一次玻璃爆破以后很快地自燃成为大火,消除了二次爆炸的可能;二是操作工人很幸运的躲开了正面冲击。大火烧到的位置都是高压容器,短时间没有多少影响。后来,为了解决这个安全隐患,在仪表车间主任张家炳的带领下,研究出来不用玻璃的电信号液位显示。70年代引进的大氮肥装置更是完全改为自动控制。彻底消除了这个隐患。不过在一些小型化工装置上,现在仍然保留了一些这样类似的玻璃液位计,我希望他们吸取教训,保证质量,注意维护,安全生产 |

|

4. 2号循环机尾杆断裂冲出的重大爆炸起火事故 |

永利宁厂1937年建厂时只有两台1000匹马力的高压工段蒸汽动力的高压压缩机和两台200马力的合成工段循环压缩机。现在它们早已拆除,前者留下一些照片(见下图1),后者拆除后作为工厂遗物被保存展出(见下图2,3)60年代,南化公司时期扩建到9台高压机和6台循环机 |

|

|

|

|

|

|

|

|

那时,为了简便,工人们称高压机为大车(因为它的飞轮直径达到5米多),称循环机为小车(它的飞轮直径大约3米)。这两台小车(即循环机) 是1936年从德国购进。没想到,大概是1964年一天夜里,2号循环机发生了严重的设备事故 |

由于合成塔的转化率不到20%,所以剩余的氢氮气需要循环使用。这台循环机进口压力概270大气压,增压后达到300大气压再返回合成塔。它只有一个压缩缸,为了保持平衡,活塞两头都有一根拉杆,前面拉杆是主要的,它链接十字头传递动力,后面的尾杆只起平衡作用,随着活塞往返空转(见下图15)。没想到,它却出了大问题 |

|

大概是1962年,我住在厂前区新四楼的3楼,距离车间大约1里路。那天夜里我正在熟睡中,一个爆炸声从远处传来把我惊醒,我赶忙起来朝车间方向望去,只见那里一片火光冲天,坏了,出事了,我慌慌张张穿上衣服下楼朝车间跑去,路上看到救护车正向车间驶去。等我到达车间厂房时,大车都已经停下来,工人告诉我合成出事了,我急急跑到合成工段,工人们正在忙着泄压保温。我看到循环机对面的电话室还冒着余火,里面烧伤的电话员已经被抬上救护车送往医院。这时我才知道,是2号小车的尾杆断裂打出来,300大气压的氢氮气随之冲出并引起了爆炸着火 |

这次爆炸后果很严重,由于尾杆不远处就是电话间,电话员受到严重伤害。经过抢救和多年专门治疗,保住了一条命但烧伤的脸部却留下了严重的伤痕难以恢复。 |

经过设备专家的鉴定,这支尾杆由于原始锻造问题带有裂纹,加上当时的无损探伤技术尚不成熟,在长期运转以后裂纹扩展最后导致断裂起火 |

合成氨车间是一个高压车间,它在20大气压下完成水洗,在120大气压下完成铜液洗,在300大气压下完成氨的合成。无论哪一个阶段出现问题,后果都是很严重的。近代的大型高压压缩机都已经采用涡轮压缩,大量减少了外露器件,从根本上消除了这种带尾杆形式的往复式压缩机,但是在一些中小型工厂仍然还在使用。各种危险因素依然存在,丝毫不容忽视,对于运动部件的制造,检验,维护等等都必须有严格的管理,以防类似事故的出现

|

|

5. 2号氨冷器大量液氨泄露事故 |

这是我离开南化公司前遇到的最后一次重大事故。1965年,我被任命为氮肥分厂副厂长兼总工程师。离开了心爱的合成氨车间到厂部工作。1966年文化大革命,我和许多干部一样被停职靠边并参加劳动进行改造。文革后期, 1972年干部解放,我被安排到革委会的生产组协助工作。那一年,合成氨车间在停车大检修期间发生了一起意外事故 |

那天上午,我正在厂前区调度室工作,下面打电话告诉调度室,说正在停车检修的合成氨车间大量氨气泄露,里面的人全跑出来了 |

调度员把情况告诉我,我起身就向车间跑去,那天刮南风,我跑到车间时,看到大量人群围在车间南面和动力车间交界的马路上,躲避里面向外飘出的氨气,人们捂住鼻子指手画脚纷纷议论,但是没人出面,不知道该怎么办? |

我初步判断氨气是从一楼的两台氨冷器位置扩散出来的。即使已经停车,但是那氨冷器里面还存有大量遗存的液氨,不知道什么原因,哪里泄露了?

|

那些地方,我非常熟悉,我曾在那里工作10多年,上上下下不知跑过多少次。但是现在,要准确判断泄露的原因却是一件很困难的事情,因为楼底下不通风,氨气弥漫,令人无法呼吸,而且氨气既是一种有强烈刺激性的气体,也是一种易燃易爆的气体。在这样一种环境中进去探察是非常危险的事,一旦出现意外,人进去也许就出不来了 |

我环顾四周,没看到可以解决问题的人。再拖下去,也可能出更大的事。我思量再三,尽管被停职下放靠边站,但是身为一名党员干部的责任感督促我,现在必须亲自出场了! |

要进去,必须要戴上氧气呼吸面具。我的眼镜是700度近视,摘掉眼镜视物一片模糊。好在我对里面地形非常熟悉,我终于决定由我来干这件事 |

周围的几个老师傅帮我找来氧气面具。我摘下眼睛,小心翼翼地套上那个带着一个氧气钢瓶,有近30斤重的大背包和一个罩住全脸的面罩,这种面具,在安全教育时我曾经短暂地试用过,但是这次真刀实枪深入险境我还是第一次,带上去才感到这家伙真重!我试了试呼吸,就像航天员登月一样,慢慢地向雾气腾腾,令人窒息的楼下走去,这个过去我曾千百次走过巡回检查,相当熟悉的环境,现在却是一个完全陌生,吉凶未知的环境,每迈出一步,也许接近成功,也许接近死亡。,我一步一步走向深处,浓浓的氨气开始向我袭来,里面还夹带着没有完全气化的液氨微粒,从裤脚向上侵入皮肤,特别是阴囊部位顿时感觉疼痛难忍。但是强烈的责任心支撑着我不准后退,我几乎像瞎子摸象一样。咬着牙一步一步地越向三四十米开外的氨冷器。当我终于靠近2号氨冷器那庞大的壳体时,左探右探,根据泄露声音的来源,我已经基本可以确定,它是从这个氨冷器底部泄露出来的。(它的东边就是1959年弯管爆裂的1号氨冷器)

|

下图16 近30斤重的氧气呼吸面具 |

|

这个氨冷器是一个横卧的圆柱形容器,长约6米,直径大约2.5米。外壳底部距离地面大概有30公分。我知道它底下有一个一寸大小的排放阀,过去我从那里排放过油污杂质,现在是不是它出问题了?我手上戴着橡皮手套,慢慢挪动那沉重的带着氧气瓶的防护面具背包,在氨冷器的北面趴到地面,费了很大力气慢慢伸手向里面试探,最后摸到了那个阀门南边朝外墙的一面,果然,我的手感觉到了! 大量的液氨从里面喷出来,哦,一定是那个阀门的盖子脱落吹跑了!鬼东西,原来是你在这里发难害人!(见下图的部件7-9和脱落示意图) |

下图17 正常阀门 |

|

下图18 阀盖连同阀心脱落后的剩余部位示意图 |

|

说也怪,这时我头脑里却立即想起过去我的一位老师傅-合成值班工长安义垺(见后面和苏联专家的合影照片,站在我左面后排左2)对我谈过的经验,他曾用一块脚手板和杠杆原理堵住了一次阀门的突然泄露。这里的情况相似,我想它可以用一个楔形木塞把破口临时堵起来。由于泄漏处喷射力很大,这个操作一个人是无法完成的,它还需要一个人从对面合作才能楔进去堵住。我想好了对策,决定暂时退出去准备木塞,还要找到一个愿意冒险进来和我合作的得力助手。 |

我慢慢地摸索着移动脚步,从楼底下回到室外,摘下防毒面具。真有点像太空人返回地球一样,又见到了阳光,好好地喘了几口气。人们很快围了上来,我对他们说了里面的情况,最后提出来希望有一个人配合我。空气顿时似乎凝固了几秒钟,有一个人响亮地站出来说:“我去!”我一看,是我在合成氨车间工作时的多年老同事,车间的机械师张德奎,当时他有40开外了,在合成氨车间当了多年的机械师,对设备检修有丰富的经验。我看到他出面,心里非常高兴,不愧是一位老师傅,临危不惧,挺身而出。我们俩商量好操作细节,又准备了几个大小不同的木塞,他找到一把木槌。接着,我们又戴上氧气呼吸器,橡皮手套等等,重新踏上一段吉卜难测的路程 |

走近这个氨冷器,我们两人分开,我从北面开阔面拿著一个中等木塞慢慢爬到地上,手弯过来把木塞向喷射处塞去。他从南面靠墙一个狭小的空间趴在地上用木槌敲击这个木塞。上帝保佑,真幸运,操作一次成功,喷射着的液氨顿时销声匿迹,我们成功了!!! |

我们再次返回室外,摘掉面具,人们向我俩伸出大拇指,一场后果难以预测的灾难终于避免了。 |

| 就像它从未发生过一样,以后再也没有人提及此事。特别是在那个年代,除去军代表。一提起干部。人们总会自然而然地想起“走资派”,唯恐连带自己。不过对我来说,这早已是很正常的事,因为在那时,我真滴连“回报”二字都不懂,多少好干部,多少老师傅,他们的优秀品德已经“传染”给我,甚至产生了“见荣誉就让”的习惯。现在,我很老了,但是有些记忆却是越来越清晰,想起这件事,我总是非常欣慰,一是很幸运,我没事,大家也没事;二是觉得我做了该做的事。如果我当了逃兵,不论现场后果如何,它都会是我一生沉重的精神负担。现在,我只是希望把这些经验教训告诉后人,也许这是我对社会可以再做的一点“贡献”吧。 |

| |

| 蓦回首:我的永利宁厂,南化公司20年 |

那是一个全心全意,不懂回报的年代 |

| 上面这些重大事故,大多是属于设备事故。它们频频出现,引起人们对于高压设备安全问题的高度重视。在永利宁厂担任副厂长兼总工程师,后来调到核工业部成为我国著名核专家的姜圣阶,根据他的多年实践经验就提出“化工成功于机械”的观点。 |

姜总早年就读于哥伦比亚大学,1950年应 侯德榜的要求回国担任永利宁厂副厂长兼总工程师。他学识渊博,和蔼可亲。( 参见这里)他比我们大20多岁,又是厂里的技术权威,但从不摆领导的架子,给人一种 良师长者的感觉,我在车间经常可以看到他的身影,厂里职工无论是技术人员还是老工人,谈到他都很敬重。记得1962年我结婚以后,厂里给我们分配了宁厂老二村3号小院里的一间16平米的房子,这在当时已经非常不错了。姜总就住在和我们同一排大概是10号的一套院子,上下班经常可以见到他,每次他都会主动热情地和你打招呼。我夫人和他同姓,他记得很清楚见面就喊她小姜。当时她在安技科工作,姜总一生没有子女,当他去安技科工作时,安技科的人们常常打趣说她是姜总的女儿,引得大家哈哈大笑。大概是在1965年,姜总已调到核工业部工作,但是还没搬家。他回家探望半瘫卧床的老伴时仍旧念念不忘宁厂的老职工,一个人悄悄地自己跑到车间探视。那时我正在车间工作,突然又见到他走过来,我高兴地迎上去,他又仔细询问很多生产,特别是设备的情况,给我深刻的印象。 |

下图19:原南化公司副总经理兼总工程师姜圣阶(已故) |

|

| 下图20:我的珍贵照片:1955年12月25日,姜总在永利宁厂社会主义建设积极分子大会上做“1956年工厂任务”的主题报告。那是我第一次认识姜总,他也成为当年宁厂青年心目中的偶像 |

|

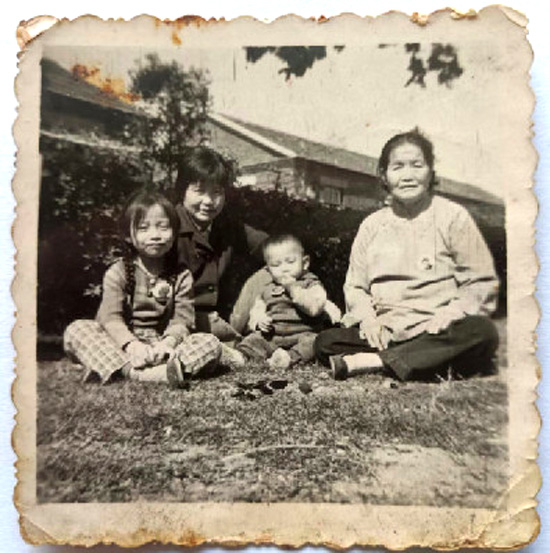

| 下图21: 我的珍贵照片 这是60年代南化公司老二村的照片,那时我和姜总两家都住在这里,相隔不远。90年代南化为了建设30万吨合成氨用地这里已全部拆除了。这是解放前永利宁厂为高级职员建造的独门独户带一个小院的居所,总共大约有50套。每两个院子连在一起形成一个单元。南面有3间大房子,2间20平米和1间16平米。北面有一间不到10平米的小房子大概是为佣人使用的,有单独的厨房,卫生间。朝北还有一个小门,所有房间地面比基地地面高出大约40公分,在院子里形成一个L形的走廊,上面有雨搭,下雨天从住房到厨房,厕所都不影响。南面三个房间都铺了地板,这在当时是很奢侈的,后面小院大约有30平米,可以种花,养鸡等等(大概是后来,有的院子在小门旁又搭了一间小屋可以堆放杂物)。在南面房屋前和马路之间留有宽约10多米的绿化带。解放后一院多分为2-3家,为干部和老职工居住。当时我们住在3号,同院的是硫酸车间主任刘金宝,他家夫妻2人6个孩子和一个老妈共9口人,住两个20平米的大房间和北面一个小房间。我们门前就是绿化带和马路,所以能经常遇到姜总。这张照片拍于1969年。是我的夫人姜宏贞,我们的两个孩子韩青,韩政,和我的岳母(已故)一张合影。当年老二韩政还很小,岳母从大连过来帮助带孩子。16平米住5个人。我都想不起来晚上是怎样睡的?还是老伴告诉我,当时岳母是睡在地板上的,那肯定是岳母为了照顾我们坚持要这样做的,现在想起来真于心不忍,老人对我们实在太好了。我想当时如果不是她和我的夫人一再坚持,我肯定是不会这样做事的。这张照片之所以珍贵,除去对我们是保存了近60年的回忆之外,最重要的是老二村扒掉了,再想回去看看已经没有了!工业的发展吞噬了大量土地和历史建筑,老年人再想看看儿时的风景(就像我40-50年代在塘沽亚细亚火油库住过的房子那样)再也不可能了,这是令人很遗憾的事情 |

|

下图:老二村的历史由来(1934年的全厂总平面图 见这里) |

很有幸,我在网上找到了这张建厂设计时的总平面图。在它的右上角可以清楚地看到老二村的全貌。 这篇文章是这样说的:“自1934年7月开始,基泰工程司便进驻工地,展开了一系列的建设活动...基泰的几位主要合伙人,如关颂声、朱彬、杨廷宝,都是声名显赫的建筑设计师...值得一提的是,当时在天津基泰崭露头角的杨廷宝,正是在南京事务所支持并参与了永利铔厂的建筑设计工作...基泰为永利铔厂设计的众多建筑中,“五所洋房”堪称翘楚。这五幢西式砖木结构平房,专为驻厂专家打造,包括永利铔厂的首任厂长侯德榜、第二任厂长傅冰芝,以及多位美国工程师和专家。这里不仅是专家们的温馨居所,更是永利铔厂的大脑中枢...”现在,老二村虽然扒掉,但5所洋房还在。解放后,它曾改为职工疗养院,招待所,展览馆等等,但外型依然没变,令人留恋。希望它英姿永存,不要消失。 |

|

|

下图22: 我的珍贵照片:我在老二村3号的隔壁4号院也住了两家人。一家是土木车间姓葛的老工人夫妻两人和一个孩子,和我一样也住在一间16平米的房间。剩下的两大一小三间房子由当时合成氨车间主任王凤志(已故)夫妻两人和4个孩子居住 。王风志最早在南化化机厂工作,后来调到合成氨车间当主任,和我共事3年,为人忠厚,吃苦耐劳,给我留下很深的印象。1964年。响应国家支援三线建设的号召,他们全家调往湖南株洲化机厂工作,王风志任厂长。在那里艰苦工作20多年。退休以后,他们全家迁回南京,但是江苏没有上海那样的“支内回沪退休补助”政策,他们只拿到很低的退休工资,甚至要靠子女接济。令人感叹命运无常,非常惋惜。下图是2018年,他们夫妇两人到江北南化公司参加“南化老二村邻居发小五十年后再相聚”联谊会留下的照片 (中为王凤志,右1是他的夫人叶淑琴) |

|

南化公司在当时的总工程师姜圣阶,总机械师孙英华,彭业修,程以德等老一辈技术人员的领导下,在机动科下面专门设立了探伤组,努力引进在二战以后逐渐发展起来,当时非常先进的超声波探伤,磁粉探伤,X光拍片等等技术和装备,提前发现这些重要设备的内在缺陷。这些专业职工,他们不分日夜地对合成氨车间所有受压容器,管道,都逐台,逐段地一一进行检测,发现了很多问题,有的甚至在锻件中就存在大量裂纹,埋下隐患。当时我在车间任职,经常可以看见他们在楼下三四米高,布满尘土的管架上手持仪器,带着安全带爬来爬去,就像现代的网络爬虫一样辛勤工作,令人起敬。这些缺陷,都排入计划进行更新,通过日常检修或者年度大修得到了解决。从根本上消除了事故隐患。60年代中期以后,基本上没有再发生类似事故,由此可见设备质量对于化工安全生产的重要性。 |

下图18: 我的珍贵照片:1963或1964年,笔者和当时南化公司三位同为天津老乡的机械专家合影。 后左1 永利宁厂总机械师孙英华,前左1 机修车间主任冯安,前中 合成氨车间机械师柴万春。他们都是我非常敬重和永远难忘的老师傅,1957年1月,我开始任合成氨车间合成工段值班工长。1961年10月13日,我被被提拔为合成氨车间副主任,当年我24岁,这在当年的环境中是少见的,习惯势力所使,并不是所有人都认同,开展工作,时有阻力,个别人甚至冷眼相对,但这些老师傅都全力支持我,我记忆最深的一次大概是1962年,那时离上面谈到的2号小车尾杆冲出起火爆炸事故不久。大家都是人心惶惶,害怕出事。一天夜里两三点钟,我接到值班主任打来的电话,说是2号大车十字头有异常响声,最好能停下来检查一下。那时,全国急需化肥,每个车间都有产量的计划任务,发生计划外的停车就会影响到计划的完成,在那时,没有物质刺激的政策,但是完不成计划是一件很不光彩的事。车间每个人都很在意。我接到电话,爬起来就往车间跑。到了车间,我拿起听棒,翻来覆去的听那个十字头,似乎是有一点异常,但又不是很严重。我想来想去,还是舍不得下令停车。但这事关重大,万一出现不可预知的事故我肯定要负完全的责任。那时车间机械师家里都没有电话,这时我想起孙总,他是一个老工人出身的技术人员。对设备理论非常钻研,又有丰富的实践经验,大家都很佩服他,就·是科班出身的工程师对他也赞不绝口,在当时南化检修系统中极有威望,是一位难得的机械专家。当他接到我的电话以后,二话没说立即就赶过来。按常理,经过几级汇报,他完全可以顺水推舟,同意停车检查,但在他认真听,摸,查看以后,凭他的扎实技术基础,告诉我不用停车,可以继续开下去等待下一次计划检修(那时这些高压机每月有一次8个小时的计划小修)。这一下,千斤重担他完全主动地挑了过去,我的心也放了下来。事实也证实了他的决断是正确的。他的为人,他的经验,令人从心底里肃然起敬。60多年以后,我仍然清清楚楚地记得当时的情景,终身难忘。尽管他已经故去,但他的优秀品德,高大形象,我永远不会忘记 |

| 下图23: 后左1 永利宁厂总机械师孙英华,后右1 笔者韩文光。前左1 机修车间主任冯安,前中 合成氨车间机械师柴万春。前右1 我的老同学瞿轶鲲 |

|

| |

|

六十多年一闪而过。1954-1974 我在南化公司的20年时间里,永利宁厂-南化公司经历了4次重大的组织形式变化:1952-1957 原来的私营永利宁厂改组为公私合营永利宁厂,第一任厂长是 冯伯华,1956年他调任化工部(以后升任为副部长),后来是王炳南,曾上调任化工部计划司司长,后因某些意外事件又返回宁厂任职,文革后任栖化建设指挥部副总指挥;1957-1965 永利宁厂改组为南化公司,总经理杨业澎,以后他升任化工部副部长;1965-1973 改组为南京化肥厂,厂长孔繁民,文革后任栖化建设指挥部副总指挥。在那时,工厂组织进行了调整,原来的宁厂和磷肥厂改为氮肥分厂,磷肥分厂。我就是在那时从合成氨车间主任岗位调任为氮肥分厂副厂长兼总工程师;1973-1990 重建南化公司,总经理望见。1972年处于文革后期,当时还是由军、干、群“三结合”的革命委员会当政。我已经开始恢复工作,担任过氮肥厂设计科科长和宁厂设计研究室的主任,最后调往栖化就是由时任革委会主任的望见出面找我谈话的,多年以后,望见离休依然和我多有联系。 在此期间,我在车间基层工作10年,在工厂上层工作10年(含文革期间下放劳动)。这些老干部,对我都很了解,影响也很大。特别是杨业澎,王炳南,孔繁民三位老革命(9-14级老干部)。1958年,中共中央发出《关于下放干部进行劳动锻炼的指示》,时任南化公司总经理的杨业澎选定在合成氨车间参加劳动,每周一次在白天跟随高压机(大车)的操作工值班,放下架子当学徒,学习巡回检查,开停车,换凡尔(即压缩机活门)等等操作,所以我和他很熟悉。杨部长是绥远人(现内蒙),抗日战争时是骑兵,历经沙场征战,一身正气,待人真诚,身先士卒,务实能干。在文革以后他出任化工部副部长,直接负责全国13套大化肥的引进和建设工作,多次派人来栖化解决试车中的许多问题。他多次亲自召集全国大化肥厂厂长开会,研究解决全国大化肥建设和生产中的关键问题,制定和颁发了很多重要文件,为规范和促进全国大化肥的建设和生产发挥了重要的作用。我调到栖化以后和他有更多的接触,是他排除阻力,亲自批准我们的申请,为栖化职工增建住房,改善生活。王炳南和孔繁民文革以后都是栖化建设指挥部的副总指挥,更是我的直接领导。他们秉承革命传统,为人光明正大,工作认真负责,生活廉洁奉公,我受到他们的身传言教,一生受益匪浅。 |

下图24:1978年12月13日,化工部分管基建和试生产的两位副部长杨忆邦和杨业澎同时来栖化听取试运转情况汇报 |

|

|

|

下图26:1985年杨部长偕夫人田秀英来宁探视故地,在中山陵和笔者夫妇合影 (由于当时离开栖化不久,可以看到那时我很消瘦) |

|

|

下图27:田秀英, 曾任南化公司组织部副部长,老革命干部,为人可亲可敬。80-90年代我到北京出差时多次到她们在和平里的家里看望她们 (01, 02, 03) |

|

下图28:我的珍贵照片 王炳南 已故,12级老干部,1938年参加革命。前南京化肥厂厂长,栖化建设指挥部副总指挥。因为他的名字和那时我国驻外大使王炳南同名(后为外交部副部长),所以我们都喊他“大使”。此图片为1956年苏联专家杜尔金来永利宁厂指导合成氨生产技术时的一张全体合影照片的局部放大图。前排右1为当时永利宁厂厂长王炳南。他解放前在胶东参加革命,那时他就是高中文化程度,一直喜欢读书,钻研,记得在他南京化工学院离休以后我到新模范马路他家去看望他,他正在窗前认真地研究明史。他为人正派,深入实际,勤于思考,敢讲真话,是一位难得的知识份子类型的老干部。

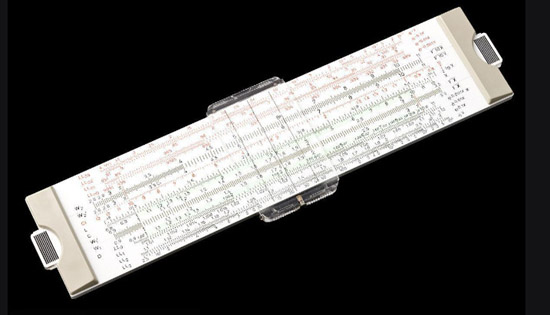

在他和几任领导的支持下,合成氨车间对于水洗,铜洗,压缩机,合成塔等等工序都进行了大量的技术改造,采用加压水封,蒸汽制冷,以筛板代替瓷环,双层氨合成塔等等新技术,还有我的一项重大的合理化建议“惰性气串联排放”: 大约是1958年,当时合成塔的生产能力是全车间的瓶颈,在采纳我的建议以后,铺设了新老合成系统的连接管线,低浓度惰性气从老系统塔前较高压力的位置排放到新系统塔后压力较低的部位,最终在增高浓度的状态下放空。由于生产能力远大于新系统的老系统惰性气含量下降,它的氨合成率明显增加,总体生产能力至少提高2-4%,每年可以增产数千吨合成氨,消耗定额也明显下降。这个建议后来被长期使用,在南化公司合理化建议的档案中应该可以查到。由于它的明显经济价值, 为此我还得到一把双面计算尺的物质奖励,它的功能近似于后来出现的计算器,现代青年恐怕都没见过这种计算尺。这种双面计算尺当年的价格大约是30-40元,当时我的月工资也只有46元。在那个物资匮乏,工资很低的时代,这个奖励是很贵重的。1966年合成氨的年产量从1963年的90181吨上升到137243吨的历史最高记录,在以后20多年时间中,该车间年产量从未再达到这样高。作为在该车间担任副主任。主任长达5年时间的我,深感精心操作和技术改造的重要性,更知道其中的困难和艰辛,但是感到十分光荣。

| 下图29:60年代流行的计算尺,可以进行多种简单数学和复杂函数的近似运算 |

|

|

| |

插曲,一段不得不写的往事回忆:提到技术改造,我想起在我担任氮肥厂设计科长期间主持和领导的“双层合成塔”项目。为了解决合成塔能力不足这个生产关键,早在60年代初期,就在合成工段用一个闲置的内径大约半米的高压滤油器外壳做过工业试验,由于它的容积很小,作用不大,操作上带来很多麻烦后来就停用了。直到1972年南京化肥厂厂部在研究增产问题时,又提出了利用原有的经验对当时最大的内径1米的1号合成塔进行改造的设想。由于我自从1954年进厂就是在这个工段见习,当过合成塔的操作工,对于这个问题非常熟悉,当年我又担任了氮肥厂设计科科长的职务,所以我很支持这个意见,对1号塔进行这样的改造虽然有风险,但是如果工作做得好,大的风险是可以避免的。最后厂部决定由我们进行具体的设计工作。在我们领取任务之后,我召集全科多次开会,一个非常有利的条件是,当时设计科里有几个技术人员搞工艺的,搞设备的,都是我的老部下,其中有几位是从南化工人大学毕业的青年工人,他们所做的毕业设计就是这个主题。有的是原来合成氨车间的设备技术员,大家都表示有信心完成这个任务。为了确保设计的质量,我又从合成氨车间,机修车间请来有实践经验的技术人员做顾问,遇到重要问题大家共同开会研究。其中最主要的两个问题是双层之间的气流自然分配,和由制作时20度的室温到生产时500度的反应温度差带来的膨胀问题。为了确保设计基础准确无误,我自己对于主要的工艺部分进行了详细的计算,从触媒筐的绝热层到冷却层分为13个截面逐层校核。到现在我还保留着我的那本长达58页的计算原稿,可见下图

|

下图30 1000内径合成塔双层触媒筐工艺计算 |

|

下图31 韩文光:“1000内径合成塔双层触媒筐工艺计算”第42页 |

|

前后大约花了一年多时间,我们终于完成了设计任务,我在几张总图上签了名并最后发出了全部图纸。1974年末,我调出南化到栖化工作,后来只是听说改造的效果不错。由于栖化事务繁多,我慢慢淡忘了这件事。直到10年以后的1985年,我得到一件转来的信件,打开一看,原来这个项目正在申报奖项,由于对于申报资料的不同观点,一位当时的主要设计人员邓根宝对此有些意见(其后他也单独写信给我) |

下图32 来信部分内容 |

|

邓根宝原是合成氨车间一位青年工人,后来在南化工人大学就读,毕业后分配到设计科,参加了双层合成塔的设计工作,发挥了很大作用。他和我一样,后来也调出设计科。他为人勤劳朴实,埋头苦干。这样的人反应意见,不会是一般的小事,而且对于评奖一事我也完全浑然不知。我仔细地看了他的信文,此后又找到南化当时的设计负责人向他传递了这些信息,希望他们妥善处理。只是由于我早已离开南化,后事情况已经无从知晓。最近我查阅了一下1990年出版的“ 南化志”,在它223页,可以看到序号为第3项的“合成塔内件改造(双层合成塔)”这个项目,但是没有标明是哪一种奖项。但是在它的191页--第2节--重大技术革新中对此事有一段记载,虽然具体单位有些不实。但总体上还是真实的,记录中已经突出了邓根宝的名字,至少也是一种应有的慰藉吧 |

| 下图33 “南化志”中关于双层合成塔的记载 (P191) |

| |

时代在发展,技术在进步,人们的思想观念也随之发生很大的变化, 不计名利,无私奉献的观念已经严重地脱离当前的实际,特别是在奖励的分配上出现许多分歧,甚至出现类似“ 12年,5万美元奖金还没分配出去:屠呦呦与国家科技奖励办的纠葛”这样的新闻。尽管国家和许多地方陆续出台了有关规定(例如 01, 02, 03),但多数趋于原则和大局。对于受奖单位内部的分配比例和具体的操作步骤似乎仍然缺少一个可以上下公认的,认真参照执行以及对比检查的细则,因而仍是经常出现争议甚至对立,产生许多不良后果。这种细则应该包括例如,对于上报名单以及获奖后的分配都应该有一个公示期,对于不同的意见应该有一个讨论甚至辩论的方式和机会。对于最终的处理应该有一种组织形式和裁决办法等等,希望引起有关方面的重视,尽早解决,为统一认识,减少矛盾,凝聚力量,促进技术改造事业的发展奠定良好的基础。 |

|

| |

王"大使"在文革后期调任栖化建设指挥部副指挥,负责生产准备工作。但他的老伴曲宸仍住在江北的南化,当时他已经年近花甲,为了工作。他长期孤身一人吃住在栖化,和我住在一个单元楼的门对门,我记得那时我经常到他的居室看望他,甚至我的小儿子韩政也和他成为“好朋友”(韩政非常喜欢收集当时很少见的一些老干部专供的香烟盒,王指挥每次都特意留给他)。生活艰苦加上工作辛劳,一天他突然大量吐血不止,险些丧命,让人非常害怕。在他的坚持下,我们派车跨过长江紧急请来了他最相信的江北南化公司医院老中医潘自然前来救治,终于慢慢痊愈。在康复以后他仍然坚持在现场生活,工作, 真是呕心沥血,令人肃然起敬。1988年,他病逝于南京,在告别仪式上的悼词写道:“为了党的事业,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已”(见“ 南化志”464页) |

下图34:我的珍贵照片 。这是为欢迎当时的苏联合成氨专家杜尔金在宁厂大礼堂门前拍的一张合照。其中有很多人后来被调到化工部和全国新建化肥厂。后排左1是笔者,当时是合成工段值班工长。左2是在上面第5节提到的 合成值班工作安义垺。其他宁厂的有关人员是:前排左2,造气车间主任林耕藩(福建人, 是他用福州的中草药黄淡树根治好了我的胃病);左3,宁厂工会主席王清顺(后任栖化建设指挥部副总指挥);左5,工程师谢为杰(后调往化工部);左7,宁厂总工程师 姜圣阶(后任核工业部副部长);左8,苏联专家杜尔金;左9,宁厂厂长 王炳南;后排左3,合成氨车间副主任李星晰(后调往化工部化肥司副总工程师);左5,宁厂副总工程师杨隆嘉(后调往安庆大化肥任总工程师);左6,宁厂团委书记潘传章(后任南化公司副总经理);左7,陈荣富(合成氨车间副主任,后调往浙江衢州化肥厂任总工程师);右5.李文彬,(合成氨车间主任,后调往甘肃刘家峡化肥厂任厂长,兰化公司副总工程师); |

|

下图35: 孔繁民 (已故,1945年参加革命,14级老干部。曾任南京磷肥厂厂长,南京化肥厂厂长,栖化建设指挥部副总指挥,是1982年成立的南京金陵石油化学总公司第一任总经理,为联合南京7座分属中央部,省,市不同领导的石油化工工厂改组为统一的石化企业做出了重要的贡献。后任江苏省化工厅厅长),解放前他在胶东就为部队从事军火,炸药的研究和生产,有丰富的化工基础。解放后是首任的南京磷肥厂厂长,为我国的磷肥事业做出过重要贡献。在栖化建设指挥部他是担子最重的一位副指挥,在基建期间担任谈判总代表,直接负责处理引进和建设当中的重大问题, 他日夜辛劳。深入工地,生活简朴,极少休息。1976年3月4日,重达213吨的氨合成塔在起吊到半空时时,突然发生了 一侧吊耳脱落,塔体坠地的严重事故,如果不是倾斜以后被四周的水泥框架挡住,险些酿成大祸。中法双方对于起因和责任各执一词,相持不下。为了寻找真相,他日夜操劳,研究原因,聘请工程,设备,物理专家,经过详细勘察,验算,试验,最后法方终于不得不承担全部责任,赔偿损失,重新设计供货。过重的工作负担,导致他的血压升高到200以上,而且长久降不下来,生命危在旦夕。最后通过外科开刀消除血管狭窄才有幸康复。出院以后他依然故我,拼搏工地,在企业基层有很高的威信。 |

下图35:南京金陵石化总公司第一任总经理孔繁民 (原图见”金陵石化大事记“ P18)

|

|

| 下图36:1996年,笔者为祝贺老领导孔指挥70寿辰,在他的家中和他们夫妇合影留念

|

|

1974年,我奉调离开了南化公司,到长江对面的栖霞山化肥厂参加引进大化肥建设,并在那里担任第一任厂长。10年以后的1984年我被提升为金陵石化公司副总经理,在那个岗位干了13年直到1997年退休。我一生的工作“三部曲”就这样收官了。在担任各级领导职务的33年间,我的座右铭始终是8个字:“以身作则,以理服人”。要问我最喜欢这43年间的哪一段,我最喜欢,难忘的还是1954-1964 这个头十年。那时,我身在车间,天天和老工人在一起,再加上那些杰出的领导干部,他们“不说空话, 不图名利”的优秀品质,对我的一生影响极大。脚踏实地,认真学习,辛勤奉献,全心全意,是那个时代的珍贵回忆,甚至连“回报”两个字都不懂是什么意思。(一直到九十年代,这两个字才慢慢进入我的思维和视野。记得在一次我分管的金陵石化设计院职工大会上讲话时,我也是第一次堂而皇之地要求设计院的工作要讲“回报”)那时每个人拿一份自己的固定工资,有时连续10多年都不涨工资,没有奖金,没有第二职业,没有任何其它收入,最好的“回报”是荣誉。评为先进,劳模都会鼓舞士气,给人力量。那时的先进,和现在明显不同。评先进不是轮流坐庄,完全凭工作成绩(比事迹,比安全,比产量等等干货),评劳模绝大多数是基层工人或技术人员,极少见领导干部争着当劳模的情况

下图37:1956年第一季度合成氨车间合成工段被评为先进班组后合影 (中排左3为韩文光,前排右2为匡永泰) |

|

但是多数人的工作并不懈怠,特别是干部。人们崇尚无私奉献,雷锋精神。(不过实践证明。它的激励能力确实赶不上金钱和物质!如何辩证地实现“中庸之道”,可能还要走很长的路) 三年困难时期我和大家一样,忍饥挨饿,坚持工作。记得那时我时常半夜12点以后才能离开车间回宿舍,那时还是单身,住在单身宿舍吃大食堂。在南化,工人定量是每月34斤,而干部不论高低上下,一律定量是每月26斤。

下图38:我当合成塔操作工时的粮食定量34斤证明 |

|

下图39:当时的值班人员吃粮记录簿 |

|

下图40:值班人员吃粮记录簿的背面做了详细说明 (馒头后来改小,每个2分饭票) |

|

1961年我被提升为车间付主任,列入干部编制,工资一分没涨,粮食定量却一下子减少8斤。这26斤定量折成大食堂的饭票每天是三张票,早餐4分(相当于两个馒头),午餐5分(1 1/4 碗米饭),晚餐4分(1碗米饭,或者两个馒头,或者两碗稀饭)。我半夜从车间回来肚子饿的要命,但是只有当天早晨的一张4分饭票。如果夜里吃了它那早晨醒来就没有吃的。但是如果不吃,肯定饿的一夜睡不好觉。想来想去,只好买两个馒头吃一个留一个,维持半饥半饱,这些饥苦现在年轻人是想象不到的。当时很多人因此出现浮肿,但是干部个个吃苦在前,身先士卒,广大群众没有任何怨言,终于挺过来了。那是我人生最怀念,最美好的时代,和大多数人一样,全心全意,不计报酬,迎难而上,拼搏奋斗。在我上面记录的这5次事故中,印象最深的就是这第5次,它可以说是我最难忘的一次生死劫,当时每分每秒,都可能窒息倒下,甚至发生起火爆炸;每前进一步都可能摔倒起不来。但是很幸运,我们成功了,这是最重要的。我希望,这样的事情不再重演。对于化工生产,每一个阀门不论大小,都必须保证它们的质量。“生命重于泰山,安全高于一切”,让我们大家共同对一代又一代坚守在石化工业最前线的职工送上最好的祝福

|

|

|

|

回顾栖霞山化肥厂开工10年艰苦往事 |

| 那是一个沸腾的难忘年代 |

南京栖霞山化肥厂 (现为中石化金陵石化公司化工一部,以下均简称栖化) 是上世纪70年代我国为了解决粮食问题,从国外先后引进的13套大化肥装置之一。它也是从法国赫尔蒂工业公司(Heurtey Industry, 后因破产重组,现可能归属于法国 Heurtey Petrochem) 同时引进的三套装置之一,另外两套分别在广州和安庆。1974年2月16日中法双方签订合同,1974年9月27日开始场地三通一平,进入基本建设阶段。从1977年5月12日开始单机试车,到1978年10月9日生产出合成氨和尿素,整个试运转长达517天,大大超出法方预计的115天,和由日本,美国引进的同类型工厂的实际平均197天。其中除去个别是误操作引起,主要问题还是由于赫尔蒂公司经验不足,以及众多设备制造质量造成。统计资料表明,由法方供货的35台主要运转设备,在试运转中出现严重故障或者设计问题的共有23台,占比例为66%。甚至很多静止设备也出现问题,最严重的是重达达41吨的合成系统高压热交换器E1502内浮头开裂事故,在换热器管程壳程之间出现严重泄漏。为了修复这台整体焊接结构的高压容器,日夜加班抢修,前后共花去5个月时间。

更为沉重的是,该厂在投入生产的第2天,也就是自1978年10月10日,主要关键设备KT1501, 两万五千匹马力的合成气压缩机蒸汽透平发生严重事故,透平叶片突然断裂,导致全厂停止生产近两个月,等待从法国空运来的转子备件。更严重的问题是,在重新安装新转子之后不久,同样的事故再次发生,工厂几乎陷入绝境,近两千名职工的心理平衡遭受严重打击。在当时化工部生产司和外事局的领导组织下,经过中外专家多次研究,分析和艰苦的谈判,法方不得不承担完全责任,修改设计,赔偿新的转子,直到1980年4月7日,交付了新的转子重新安装,之后又加入我国自己研发的"止振销" 技术,这个问题才算告一段落。1979年和1980年,工厂只生产了12.5万吨和12.7万吨合成氨,连设计能力的一半都不到。工厂严重亏损,职工人心浮动。如果不是国家的全力支持,工厂早已破产倒闭!

按理说,从此工厂应该逐渐转向满负荷生产,令人未曾想到的是,在逐步提高负荷的过程中,许多重大问题接踵而至,最突出的是三大关键问题:1 合成气压缩机K1501低压缸喘振;2. 凉水塔风扇由于共振多次发生叶片断裂。3. 脱碳系统能力不足,仅能维持70-80%的负荷;这些问题,就像是几只拦路虎横在面前,全厂职工,心急如焚,日夜难眠,经过艰苦努力,直到1984年,才算最终解决了这些问题。1984年7月20日合成氨首次达到了日产千吨设计水平,并于同年 10月份进行了连续20天的满负荷生产考核。从而以令人瞩目的成绩标志着该厂已经进入一 个新的发展阶段。

1974-1984,这是栖化最困难,最艰巨的10年。建厂开工的教训实在 太深刻了,那一段创业历史的磨难实在太艰辛了。那是一个沸腾的年代,各种事故连续发难,人们又是义无反顾地贡献自己。笔者自1977年起被任命为试车期间中法双方谈判的中方总代表,之后被任命为第一任厂长,亲历和领导栖化从试车投运,事故频发,技术攻关,直到满负荷生产的整个过程,历经10年磨难才成正果。1978-1982 这5年是栖化最艰难的时刻。当时全国粮食生产不足,迫切需要化肥。栖霞山化肥厂是江苏省向中央打报告使用了地方自有资产争取来的最后追加的一套引进装置,全省上下对它可以说是翘首以待。在基建过程省领导派出省计委,省建委的主要干部直接领导建设,遇到困难全省开绿灯,由此可知这套化肥装置的重要性。原来预计1977年7月份投产,各县市都很积极,把运氨水和运化肥的船只都准备好了,结果空欢喜一场。当年12月省委主要领导来工地视察,又把计划定为1978年2月份,最后实际是拖到了1978年10月份,大家身上的压力可想而知。那时全厂近两千名职工,早晨上班进厂都要先看看那座64米高的尿素造粒塔是否还在冒汽。如果看不到冒汽,那工厂肯定又停下来了!在这5年时间里,我深知必须以身作则,砥砺前行,要凝聚全厂职工的信心和智慧,争取上下左右的支持,通过切实的技术改造,才能消除这些障碍。那时我几乎每天都要搞到夜里一两点钟才能回家睡觉,早晨6点半又爬起来上班,记得当时最大的愿望就是睡上一个好觉。那时我的两个上学的孩子早睡晚起几个月都见不到爸爸,我更谈不上关心她(他)们的学习和成长。最苦的是我的夫人,她是检验科的高级工程师,除去白天忙工作,下班回到家一个人买菜,做饭,洗衣,带孩子,帮学业,一个人操持所有家务。我拿着71.5元的工资,还不如一个7级工。 但她从无怨言,全力支持我的工作。由于长期超负荷的工作,有一次我终于发高烧倒下三天卧床不起。我的老领导,时任江苏省化工厅厅长的孔繁民同志闻讯从市里赶来看我,当时见面那种欲哭无泪,欲罢不能的感受一辈子都忘不了。回忆这段往事,尽管有成功的喜悦,但仍然有一丝难以抹去的伤感。进入新世纪以来,我国化肥生产突飞猛进,2024年,全国尿素总产能已达7000万吨,比上世纪80年代增长了近20倍,市场也呈现出严重供大于求的状态。栖化的合成氨和尿素装置,由于原料路线和生产成本问题早已停产,但是合成氨的生产技术至今并没有本质上的改变,栖化建厂的经验教训仍然具有普遍意义。特别是其中做出过重要贡献的人物,尽管有的已经离开了这个世界,但我希望对他们表达持久的敬意,也希望后人记住他们。进入21世纪,网络传播显示出更为强大的普遍性和持久性,我希望利用这块园地摘要的回顾栖化三大生产关键产生和解决的历史概貌, 希望它可以作为栖化的一份公开档案,供人参阅。

|

1. 关键设备合成气压缩机组(K1501)多起事故 |

1-1 蒸汽透平(KT1501) 出现严重事故 |

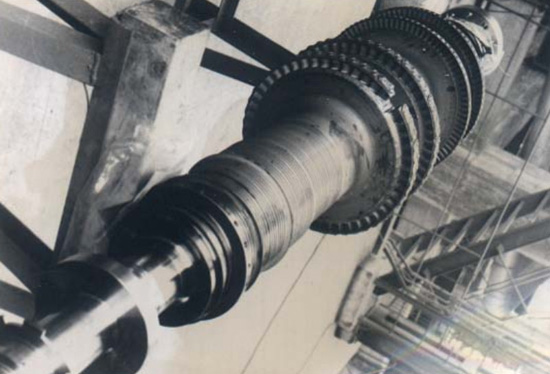

这是全厂最重要的关键设备,它负责把合成气从常压分两段压缩到300大气压送入氨合成塔。它由蒸汽透平(又称KT1501)提供最高达17987千瓦(折24462匹马力)的动力,带动同一根主轴上的低压缸(压缩到30大气压进入转化)和高压缸(继续压缩到300大气压进入合成),最高转速为11230转/分。(这样一台占地很少的设备,就代替了像南化公司-永利宁厂-那样老合成氨车间的20台1500匹马力的红旗牌压缩机,你不得不感受到技术进步对社会发展的重大的影响)不幸的是,这样一台关键设备,由于法方总承包商赫尔蒂公司和设备制造厂 法国克鲁索 (Le Creusot) 对于设计和分包制造这样的大型化肥装置经验不足,(他们仅为日产750吨的氨厂设计过这种透平) 在开车投产的第二天,1978年10月10日就发生了蒸汽透平 的转子叶片断裂紧急停车的严重设备事故。全厂停工一个多月等待从法国空运过来的新备件。再次开车后不久却又多次重复发生同样的事故。(参见下图37-39) |

| 下图41:叶片已经损坏的KT1501透平转子 |

|

下图42: 1978年10月10日深夜在KT1501发生事故后笔者(左2)和中法两国技术人员在现场查看打开盖子后的透平转子 |

|

下图43:红色箭头所指处明显看到其中一个叶片连根拔起不见踪影 |

|

|

这样重大的事故竟然一再重演,1978年12月7日,1979年3月7日,又连续发生第2次,第3次。这引起了各方的警惕,在化工部外事局等上级部门的支持下,栖化邀请了以西安交大孟庆集教授(当时他是助教)为首的国内涡轮机械专家参加谈判,一开始法方坚持是高压蒸汽中有异物进入透平引起,把责任推给我们。我方花了大量时间对碎片进行金相检验,应力计算,疲劳试验,理论研究,现场勘察等等工作,确认事故原因是法方的设计问题,因此在谈判桌上出现了激烈的交锋。在确凿的事实和专家们的论证分析面前,最后法方不得不承认叶片设计存在缺陷:由于强度不够造成断裂,并承担责任,修改设计,无偿为栖化重新制造转子。(由于这些严重的冲击,后来赫尔蒂公司也破产重组)开始他们将原来的单铆钉单围带设计,改为双铆双围。但是在开车后不久,1980年7月4日又发生第4次事故。此后法方又修改设计为双铆单围,重新安装开车到1980年8月8日,又发生第5次事故。(见“十三套引进大型化肥装置建设资料手册”P154)

面对这样的情况,看来单纯依靠法方是不行了,化工部决定组织国内专家和企业合作攻关,最后决定采用上海发电设备研究所的止振销技术,由锦西化机厂对法国制造的转子叶根加入止振销改造,在1982年1月重新安装开车,逐渐向上提高负荷。多天运转下来,机器运行平稳,三年多的时间,这才从根本上解决了这个重大关键问题。人们笑逐颜开,压在全厂职工心上几年的一块大石头,终于搬掉了。我一直保存着那个透平叶片损坏的照片,2024年,我把它交给金陵石化历史陈列馆作为历史档案长期保存。

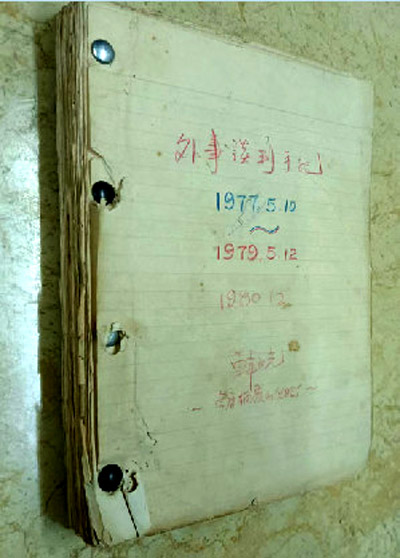

我手里有一本1977年5月10日到1980年12月17日,在我担任谈判总代表期间,由我亲笔记录,由多个活页本合并起来的“外事谈判手记”共计大约240页(厚2.4公分),如实地记录了整个试运转直到投产以后多次谈判的概况。现在大致翻阅一下有关KT1501事故谈判的记录,仍然可以感受到谈判现场的紧张气氛,包括概念上和技术上的激烈交锋:

| 下图45:我的外事谈判手记 |

|

| 下图46:1980年8月18日谈判记录 |

|

右面红线(当年所划)前后文字摘抄: 布(布维埃,法方总工程师):你们也有定见,早在前一个星期六,杨女士(指化工部外事局处长杨孟瑜)就说是设计问题,要参照日本的改转子 |

| 高:(高斯,法方总代表)我们断然拒绝定见的指控 |

| 欧明华:(中技公司代表)定见不是偏见,成见,翻译上的问题 |

| ............ |

布:(激动)你们这个问题问的非常傻,我们谁也不是在透平里面,我们谁也不知道异物通过时怎么个过程 (指孟教授提问题) |

孟(孟庆集):你们说的异物是中国的孙悟空,可以随心所变,而不留痕迹。如果说的是可变,那么是由一系列荒谬的臆想而得出的 |

下图47,48 以下两张截图摘录自1980.12.7 专家们谈判的记录 |

|

|

下图49:当时谈判持久不下,气氛紧张,法方总代表高斯有一次甚至做出失礼的举动,外事局杨孟瑜处长为此对他提出警告 |

|

上文摘抄:杨孟瑜:对高斯先生摔摔打打不尊重中方人员表示最大的遗憾。对技术问题我们不怕到国际法庭和第三者仲裁 |

高斯:我虽然摔东西但不是表示对张先生不尊重,完全是性格的反应,没有侵犯性。既然你们非常敏感,我衷心地希望你们原谅我 |

下图50:由于谈判久拖不决而事故一再发生,我方从实际出发,已经在做B计划的准备 |

|

上文摘抄:要求省领导及中技公司继续施加压力。如法方表明修改设计意向,欢迎其再来谈判。如无此意向,应尽早结束合同关系,按规定罚款。 |

下图51:1980年8月18日晚9点半,在火车站送别法方7人回国前,法方总代表高斯对我方表示理解中方的意见,希望回国汇报以后尽快找到双方僵局解决办法的意向 |

|

上文摘抄:晚9时半,杨孟瑜(外事局处长),韩文光(笔者),李刚(翻译)送法方7人到火车站。临行前高斯表示:“我已经完全理解了你们的意思。我回去要向柏蒂(赫尔蒂公司总经理)等人汇报。我要找出解决僵局的办法。虽然这不是我的义务,要使双方都不要丢面子,我还要再来的” |

下图52: 1980年9月19日,中方谈判全组会议对于采用国内的“止振销”技术做出重要决定 |

|

|

上文摘抄:80.9.19 上午8:30 中方全组开会总结: |

.....止振销有关设计,理论,实际问题由上海张恒涛 |

动应力计算,材料允许值多少由张平生,动应力计算由上海机械学院陆老师,加了止振销以后动应力下降了多少 |

动应力校核,应力集中系数三维计算,孟老师 |

断口再现试验低周西安交大做,高周上海做。7个叶片由西安出图,锦西加工,一个月(只作叶根) |

关于孟庆集,1980年5月17日,时任中共中央总书记胡耀邦在一份材料中批语,“像孟庆集这样的优秀人才应该破格提升”;5月21日,《人民日报》头版以“在和外国厂商技术谈判中显才能——孟庆集分析质量事故有理有据”做了报道,并结合孟庆集等人的事迹配发了“有真才实学才能建设四化”的社论;6月28日,《人民日报》发表了“论破格”社论,强调选拔、使用人才,要坚持正确的标准,主要看本人贡献大小,学术水平和业务能力的高低,要破除“论资排辈”,让像孟庆集那样的优秀人才能脱颖而出。(见这里)孟教授和我有很好的关系,我们曾保持了长期的联系。十分遗憾的是,孟教授当时由于年纪较轻(其实那时他已经48岁了)被破格提拔,却受到周围传统习俗的不断讽刺打击,精神上出现异常,一段时间被迫离职休养,令人感到一个时代的悲哀。不像现在三四十岁的教授比比皆是,那时的知识分子,起码要熬到六七十岁,才有可能获得教授的头衔,在当时四十多岁当教授他可能是全国唯一。即使得到国家最高领导的大力支持,要冲破陈规陋习的阻力也不容易!我为孟教授的不幸遭遇感到悲伤。这使我想起中国一句老话:“木秀于林,风必吹之”。现在回想起来,真是令人感叹!今年,孟教授应该是92岁了。对于这样优秀的知识份子,我会牢记他对栖化,对国家的卓越贡献,衷心祝愿他晚年生活愉快,健康长寿!

孟教授为人谦虚谨慎,和蔼可亲。他对于涡轮技术有深邃的知识见解,在多次面对法方邀请来的专家教授艰难的谈判中,他深入现场,联系实际,引经据典,舌战群雄,使用许多世界著名专家。教授发表的著作和理论侃侃而谈,最终取得了胜利,就是作为谈判对手的法国专家,在认领责任以后也不得不对他伸出大拇指、我很钦佩他为栖化做出的贡献,其后直到我调到金陵石化公司期间仍保持了长期的友好交往。到现在我还一直保留着我们之间的许多往来书信

下图54: 我和孟教授的多次通信 |

|

下图55:1984年,孟教授来信和我谈及精神状况以及教育部对他的关怀 |

|

后记:这几天,我在清理保存了40多年的历年工作笔记,这些笔记,共有100多本,由于年代太久,长期存放难以为继,我从公司借来碎纸机正在准备把它们销毁。在翻阅之间。偶然发现了1980年7月底在栖化由化工部召开的历时7天,由广州,安庆和栖化三个同类型工厂有关方面人员和全国院校,透平机工厂的技术专家参加的,KT1501透平事故研究会议。看看我的记录,晃若隔世之感:回顾过去,悠悠其成。但是身在其中,却是苦苦求索。仔细看看那些记录,压在身上的千斤重担,已经做的和需要做的大量工作,顿使我回到那个愁肠百结的峥嵘岁月,沉思往事。会议的最后一天 ,1980年8月1日下午3时,当时化工部生产司匡永泰司长做了最后总结,为了大家共享,我把其中一段拍照下来以作纪念。匡司长开头讲话的记录是:“会议7天,初步查清了原因,对进一步工作也明确了方向。大家共同愿望为国争光。打破了行业界限,电力,一机,航空行业。学术民主,实事求是,使我们化工单位学到很多知识,大家感到应力集中,会议生动活泼,严肃认真,富有成果。1 这次会议的收获:一 对事故的原因进行了广泛深入的分析,弄清了问题,明确了下一步应该进行的工作。有4个问题认识一致:(1)从断口分析,初步确定属于疲劳断裂。法方认为属于循环效应,说明过载较高,或应力集中,排除了一次性冲击折断 (2)裂纹为穿晶,说明不是腐蚀疲劳引起。(3)金属中带状碳化物和夹渣较多,局部晶粒粗大,对金属评价不好,但金相和裂纹并无直接关系,基本上排除因脆性第二相致裂的可能性。(4)三厂操作尽管有些不同,但都符合法国人提出的数据和要求。有些地方有待改进,但基本排除了操作事故致裂损坏的可能性。还需要进一步做工作的问题:(1)材料的强度偏高,屈强比偏高。(2)叶根公差偏大......(见下图3)在匡司长总结中也谈到孟教授,原笔记内容是“会后组成一个工作班子把未完事宜进行下去,做好外事谈判准备,不到一个月时间争取9月初。小组由有关方面组成,由栖化出一名厂领导组织,交大孟教授做技术总顾问,问题不解决不放手。工作十五项:叶片测定验算,T形销试验,轮缘强度验算,断口分析....

(见下图4)

|

| 下图56: 1980年8月1日事故分析会结束化工部匡司长讲话记录 |

|

| 下图:57: 匡司长讲话中指示孟教授作为技术总顾问 |

|

匡永泰,1953年毕业于吉林技工学校,同年分配到南京永利宁厂成为合成氨车间关键岗位合成塔的操作工。1956年调入苏联援建的吉林化肥厂(当时称为102厂),历任车间主任,调度室主任,吉化公司革委会副主任。1974年进入原国家燃化部,(后为石化部,化工部,中石化总公司等),历任副司长,司长等职,是中国化工领域的资深管理者。他是我1954年进入永利宁厂合成氨车间见习时的师傅。在调离永利宁厂,特别是从他1974年在燃化部任职以后,和我一直保持联系。从燃化部到石化总公司,他一直负责全国化工和石化企业的生产管理工作。1981年他作为化工部的后备干部在中央党校干部培训班学习,但由于偶然的原因错过了提升的机会。在职期间,由于他为人正直,头脑敏捷,有丰富的化工生产经验,思路清晰,在全国基层企业有很好的威信。在处理栖化透平事故的很长时间,他代表化工部组织全国力量,研究原因,指导工作,做出过很大的贡献。可惜的是,由于心脏病发作,大约2015年前后,他过早地离开了人世。

下面58:70年前(1955),我们永利宁厂合成氨车间大轮班丙组部分工人在轮休日乘船到镇江游玩时,在焦山寺前的一张合影。后排右一为匡永泰,前排左一为笔者 |

|

| |

1-2 低压缸喘振

在这个重大问题解决以后,全厂职工无不喜气洋洋,都盼望早日加满负荷,回报国家。全系统的负荷从70%状态渐渐向上提高。出人意料的是。1982年,在这台设备从9000转加速到10100转以上的时候,这台设备的另一端,低压缸又出现了喘振问题。整个机组发出沉闷的吼叫声,地板,厂房都随之抖动。操作工不得不赶紧降速,吼叫声随即消失。大家知道,那是喘振现象出现了。

之后,工厂随即进行停车检查,并未发现任何异常现象。开车以后,仍不见好转,只要超过1万转,喘振现象就会重演。工厂请来许多专家,包括国内著名的透平机厂,安庆,广州同类装置的技术人员,大学教授等等前来会诊,从各种角度寻求原因,甚至连低压缸的进出口管道再次拆开,重新找正,也没发现任何问题,开车后情况依然,令人感到无计可施,该机组被长期限速在10050转以下,全厂在80%负荷以下维持生产。限于当时国内技术水平的限制,国内专家们即使有一些想法,也都是带有试验性的方案,远水解不了近渴,无法解决工厂燃眉之急。最后,在请示化工部外事局之后,又邀请了国外几个著名的透平制造商共同研究,他们一致认为是设计存在问题,低压缸需要整体重新设计更换,并提出了详细方案和具体报价。经过多次讨论,工厂拟选用技术保证,价格合理的日本三菱重工作为首选对象,他们的最终报价是100万美元 。

1983年7月,中国石油化工集团有限公司宣告成立。栖化随同金陵石化并入它的旗下。第一任总经理陈锦华亲自深入基层调查研究,他来到栖化听取我的当面汇报,我向他如实地汇报了栖化情况,并提出拟从国外引进成熟技术并需要100万美元的外汇额度以解决燃眉之急,他非常了解当时国家制造水平和工厂的实际需要,答应回去研究决定。尽管当时工厂内部个别人对此持不同意见,甚至直接写信给锦华同志建议由国内研究解决, 但在他了解了当时国内制造水平之后仍然支持我的意见,很快我们就接到中石化下达的文件,批准从国外引进。我看到这个批文从心底感到一股暖流,敬佩锦华总经理的英明决断,从实际出发,尽快挽回工厂和国家的损失。很快,我们和三菱重工签订了引进合同,三个月后,重新设计和制造的低压缸运到现场,工厂立即停车更换。重新开车后,很快加满负荷,再也没出现喘振现象,工厂终于达到了日产1000吨合成氨的设计水平。每年增产10-15万吨尿素,100万美元的投入,一年甚至半年就可以回收,工厂转亏,国家受益。不仅如此,我们还免费拿到了成熟的技术,极大地降低了研发成本,加速了技术超车的时间。孰轻孰重,不言自明。全厂职工如同拨云见日,喜笑颜开。

2016年7月2日,锦华同志因病逝世,享年87岁。我得知消息后,内心深感悲痛。他年轻时从上海一家印染厂艺徒出身,1949年参加革命,其后在人民大学工业经济函授专修科,人民大学政治经济学专修班,北京电视大学中文系等等院校多次进修学习,1977年以后的大半生主管企业和经济工作,,领导建设了大庆石化、齐鲁石化、扬子石化、上海石化4套各30万吨/年的乙烯工程,以及镇海、银川、乌鲁木齐3个各30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素的大化肥工程。1992年,在党的十四大上当选为中央委员会委员。党的十四大后,他深入推进社会主义市场经济体制建设,为中央经济体制改革决策提供了大量重要的参考建议,为推动我国经济体制改革、促进我国经济融入世界市场作出了重要贡献。1993年调任国家计划委员会主任、党组书记,1998年选政协第九届全国委员会副主席,1999年担任中国企业联合会、中国企业家协会会长。他被称为是中国石化的奠基人,我国经济建设战线的杰出领导人,中国经济改革不可或缺的亲历者和见证人

| 下图59:中石化第一任总经理陈锦华 |

|

| 下图60: 1983年陈锦华总经理视察金陵石化公司时在化工二厂合影 左1 金陵石化总经理孔繁民,中排右1 匡永泰,中排左1 笔者 |

|

| |

锦华同志在中石化任职期间,曾多次来金陵石化调查研究,指导工作,果断处理和解决了公司面临的一些重大难题。我有机会多次和他直接会面,交谈。他给我的印象是:既德高望重又能平易近人;既运筹帷幄又能深入实际;既发扬民主又能果断决策。这样的好干部令人长久难忘,深深起敬。我希望我们的国家有越来越多的这样的干部。

2 凉水塔多起事故

由于合成氨,尿素生产中发生大量热量,其中大部分是依靠大量的循环水来冷却去除的。因此凉水塔成为大化肥必不可缺的设备。栖化共有6座凉水塔,其循环水量高达每小时2.5万吨。每座凉水塔顶部都有一台200马力,风扇叶片直径9米多的大功率抽风机。这些设备,都是一些成熟的技术和静止的设备,没想到,它们竟会成为栖化生产的一大关键!

2-1 格栅冰冻垮塌

1978年试运转期间适逢极其寒冷的冬季。南京最低气温已接近零下10度。由于KT1501汽轮机故障,栖化全厂处于停工状态,循环水系统也完全停止运转。工厂留有部分职工值班,所有生产设备都加强了防冻管理。真是“百疏必有一漏”,唯独这偏居一隅的凉水塔却出了大问题。这6座凉水塔,位于主要装置的西北角,占地面积约1万平方米。塔高近30米,外壳是钢筋混凝土,塔内搁置了大量由法国运来的聚丙烯格栅,每个塔顶有一个强力的吸风风扇。由于生产过程产生的热量温度升高到近40度的热水从塔顶导入,被分布到下面大量格栅中逆风淋下释放出热量,降低10度左右再通过水泵返回生产装置循环使用。当时在全厂停车后,这些塔的进水阀门都已经关死,应该说已无冻结之虞。没想到这些阀门不严,微量的漏水慢慢涌上塔顶然后淋下,再遇到极低的气温,慢慢积累成为大的冰凌,冰柱,直到由于自重太大而砸了下来,造成塔内大量塑料格栅的破裂损坏。等到巡回检查的工人发现时已经酿成大祸!

这种突如其来的严重事故令人非常惊讶。造成事故的直接原因是由法方供货的入口阀门泄漏,但也有我方考虑不周,防范不足的因素。但是这时大敌当前,已经不是互相推诿扯皮的时候,首要的关键是如何解决问题。在和法方谈判时由于这种格栅体量很大,每块格栅长宽均为0.8米,重3.1公斤,每一座凉水塔就需要几万块这样的格栅,法方表示只有等从法国重新制造,海运过来重新安装了,这样算下来全厂至少还要停工半年以上,必须另寻出路。我们派人到当时上海最好的,也是最老的胜德塑料厂联系,他们计算了一下,这样大的塑料部件他们当时还做不出来,如果要做,它首先需要设计,制作一个重达21吨的模具,然后还要经过试生产,真正拿到产品至少也要一年半载,这个消息令人沮丧。怎么办?当时建设指挥部为了加强试运转期间各个方面的协调,成立了一个开工领导小组,组长是原江苏省化工厅老厅长,后来任省计委副主任的徐义达同志。在他主持的对策会议上,有一位来自小化肥的技术人员邬德廉提出来是不是可以利用小化肥的经验,临时采用竹制格栅代替?这种格栅在江苏很多小化肥厂有多年的生产实践,它不需要大型模具,只要有足够的材料和人工就有可能在不长的时间里完成制作。(见下面示意图)

徐义达同志曾长期领导过小化肥的生产和建设,实践经验非常丰富。他认为这个方案有可取之处,动员全省的力量是可以做到的。他当即拍板决定采取行动:一方面派人到全省重要的厂家联系,一方面要取得法方专家的支持。在我和法方总代表米拉蒙交谈以后,很快就得到了他们的正式回复,表示愿意采纳我们的临时替代方案,但一切费用均由我方承担。事到如此,也只有这样了。在徐义达同志的努力和全省各个方面的全力支持下,设计,制作,物资供应各个方面全开绿灯,最后完成替代安装,虽然工作量很大,但前后只用了两个多月时间,几十万片格栅通过水路,陆路,陆续运到现场安装完毕,工厂重新开车,凉水塔的降温效果良好,事实证明这样一个临时方案是可行的。大家终于松了一口气,这个拦路虎被打掉了、法方总代表米拉蒙也对中国人的智慧和力量表示赞叹。事后,对凉水塔进水管路进行了修改,增设了进水副线,以备临时停车时防冻之需,又在复线后面增设了排空阀,修改了操作规程,在冬季长停车以后如果进水阀门有少量泄漏,漏出的水可以在阀后完全排空不会漫到塔顶。以后多年,再也没有类似事故发生。

| 下图62: 我的珍贵照片,左1 徐义达,中间 当时南京炼油厂厂长吴廷坤,右1 栖化厂厂长韩文光 当时两厂分属石油部和化工部,会面可能是为了协调两厂原料供应事 |

|

徐义达同志现在已经去世。他是一位知识分子类型的革命老干部,对于发展江苏全省的小化肥事业颇有建树。在栖化试车期间他已年近七十,但他的责任心很强,吃苦耐劳,不谋私利。深入群众,平易近人。头脑敏捷,多有主见。当时他为了工作,离开市区良好的居住条件,24小时吃住都在工地,为栖化开工投产做了最大的努力,对我的工作给于很大的支持。那时有时晚间我去看他,经常看到他在用热水泡脚,并不时感叹人老了,不行了....,但是在他工作时却又是容光焕发,精力充沛,一点也看不出老人的样子。当时我还年轻,这些无奈只有当我已经进入这个年龄以后才有亲身体会。他不仅深入工作,而且还非常关心群众生活。那时冬季菜蔬很贵,他提议在厂前区几百米围墙根的空地上盖一排很大的玻璃暖房,请工厂绿化部门利用生产余热种植蔬菜,免费向职工提供,让大家亲身感到工厂的温暖,给我留下很深的印象,这些老同志,人们应该记住他们,学习他们。可惜的是,我在网上,包括AI,搜索“徐义达","邬德廉”等等关键词,结果一无所获。增加网络的历史深度互联网仍然任重道远。

|

2-2 风扇共振叶片断裂 |

下图63:大氮肥厂凉水塔(示意图) |

|

|

下图64:凉水塔风扇及其叶片(示意图) |

|

|

引进大氮肥的凉水塔风扇相对于国内过去中型氮肥厂凉水塔风扇而言,体量加大了很多。采用美国NACA技术制造,它的每一只叶片长度约4.5米,接近三个人的高度,每台风机有一台250匹马力的电机驱动,抽风量达到每小时220万立方米。靠近巡回检查时,飞速旋转的叶片呼呼作响令人望而生畏。 |

没想到这些巨大的叶片却发生断裂,1977年10月28日和11月9日,两台风扇先后发生事故,叶片破裂残片甩出几十米远幸而未砸到人。刚刚开工不久就有两台风扇发生这样的事故令人提心吊胆,不知所以。 |

这是一个难题,什么原因?怎样解决?这风扇虽大,但是用的是美国成熟技术,怎么没用几天就出现这样大的事故? 又一个拦路虎挡在面前。 |

理所当然,美国承包商被“请”到现场。他们重新测定叶片自身的 固有频率是7.64赫兹。他们认为如果供电频率下降,在低到49赫兹(合同规定为50赫兹正负0.2赫兹)以下时,会出现 四阶共振而造成破坏。这样法方就把责任推给了中方,由于那时电力供应相当紧张,随着发电机转速减慢,供电频率确实有时会下降到49赫兹以下,但是这样一点波动就会出现这样严重的后果,我们对这个结论表示怀疑。接着,我们组织国内专家对此进行进一步的测定和研究。我方的研究结果表明,四节共振不错,但是问题是出在法方设计的风扇混凝土基础上。这个风扇是座落在一个井字形的混凝土框架上。在风扇旋转时由这个框架引起的四阶共振才是根本的原因。在双方谈判中产生严重分歧的时候。 我和法方总代表米拉蒙一致认为立即采取切实措施解决问题是当务之急,在保留双方观点的基础上,法方同意立即校核原来的设计并加以改进: 对原有叶片增重以避开共振区,在每个叶片的顶部嵌入共重5公斤的5根圆钢。配重后的叶片自振频率由7.64赫兹降低到6.07-6.38赫兹,从根本上消除了共振的发生。为了解决这个超长超大的新叶片的静平衡测试问题,工厂又请来军工系统的专家,改制了原有的静平衡工具,圆满地完成了配重工作,又一只拦路虎被消除了 |

米拉蒙 (Rene Miramont) 是一位法国专家,是整个试运转期间法方先后派出的4位总代表中的最后一位总代表。也是双方合作最好的一位总代表。他和我同龄,身材魁梧,面貌英俊,对石化工业经验丰富,熟悉业务,对华友好,工作务实。在整个试运转过程中,以积极合作的姿态领导法方专家的工作,支持我方的合理意见,在长期的接触中我和他建立了良好的合作关系。根据外事部门“做好外国专家的友好工作”的精神,在他们的安排下,我曾邀请他和他的夫人到我家共进午餐。那时人们的生活都非常艰苦,家庭里没有什么像样的设施,没有沙发,没有冰箱,只有一台我自己拼凑装配起来的五灯超外差式收音机 (年轻时我是一个无线电迷,在南化文革靠边站期间甚至用一只10块钱买来的5寸示波器装了一台电视机,爬到屋顶安装天线,尽管那时只有一个电视台,但是每天晚上都引来同院子的邻居,十分好奇的围着那个5寸的小屏幕聚精会神地观看)。外事办为我们借来一台当时在中国面世不久的14寸黑白电视机放在我家桌面,我清楚的记得那时电视播放的是捷克影片“好兵帅克”,孩子们看的津津有味,我们也感到兴奋。这些一穷二白的历史,可能是现代有房有车的年轻人难以想象的。在完成了栖化开车任务之后,米拉蒙回到法国,前些年我们仍然有联系。最近我在清理旧物时,看到了一封41年前(1984.1.23)他写的一封信,内容十分真切,我希望在这里能和大家共享 |

| 下图65: 米拉蒙原信(法文) |

|

|

下图66:米拉蒙来信中译文 |

|

摘抄上文最后部分:“我们这些人在各自的路上行进,我们的路交叉相遇过,这曾是我们的一段生活和经历,可能的话,我们的路还会相遇,这是我的希望之一。按法国的习惯,在新年之际是希望幸福和健康。我愿我的祝福甚于习惯所求,是真诚深厚友谊的象征” |

| 41年过去了,今日读来,仍然会令人想起那个沸腾的年代。他说的不错:“我们这些人在各自的路上行进,我们的路交叉相遇过,这曾是我们的一段生活和经历”。对于一个人来说,这世界很大,能够交叉,相遇,共同合作是一种缘分。尽管我们生活在不同的国家,不同的制度,更不用说现在的网络时代。无论是人也好,事也好,尽管各有所信,甚至各为其主,但总会需要有很多共同点,比如做人要讲良心,做事要讲信用.....,这些“真理”通行世界,亘古不变,照亮了人们 "交叉" , "相遇" 的空间, 是人们能够友好合作的基石,时间和实践已经并将继续证实这一切。 |

很有幸,大概是1992年前后,我们再次"交叉,相遇"。米拉蒙那时已经离开赫尔蒂公司,转到一家名为DUMEZ的公司任职,那一年他又来华从事新的业务,而且专门来南京看我。我邀请了原栖化开工领导小组组长,省计委徐义达副主任,和栖化的第2任,第3任厂长共同前来聚会,大家再次见面都非常高兴,谈起栖化往事,已成过眼烟云。日月流转,物是人非,如今人们黑发开始变白,社会也发生了很大变化,均有时移境迁。日月如梭的感慨。现在,我们都已是耄耋老人,他们夫妇有两个很好的女儿,我祝福他们晚年安享天伦,生活幸福! |

下图67:1992年前后米拉蒙再次来华时的名片 |

|

下图68:1992年前后米拉蒙再次来宁,我邀请徐义达副主任和栖化第2任(右1)第3任厂长(右3)前来共同叙旧 |

|

| 2-3 6座凉水塔总体能力不足 |

法方原设计是6座凉水塔,每座塔的处理水量为4000吨/时,进水42度,出水32度。但是开工以后,显示出这个6塔系统能力不足。1980年6月,栖化组织有关单位进行了认真的测定,其结果显示实际处理水量只有原设计能力的2/3, 显然无法满足生产需要。尤其在高温季节。由于冷却水温度超过32度,造成全系统所有的冷却,冷凝设备达不到设计效果,被迫降低系统负荷。包括安庆,广州在内的法型三座工厂都发生了同样的问题 |

这种凉水塔系统属于通用设备,其抽风风扇,冷却格栅均已定型,没有多少潜力可挖,只有增加凉水塔的数量一条路可走。从总图布局来看,在6座凉水塔的侧面早已预留了扩建的位置,看起来法方对此问题早已心知肚明,只是在设计决策时有意为之而已。在中方向法方提供了详细的测定数据以后,1980.12.16日法型三厂代表和法方总代表在 南京丁山宾馆就凉水塔问题进行最终谈判,法方表示愿意免费为中方提供增设两座凉水塔所需的材料,由双方合作完成增设工作,最终解决了这个问题 |

下图69:法型三厂生产区部分总图(栖化已增设为8座凉水塔) |

|

下图70:1980.12.16日法型三厂代表和法方总代表在南京丁山宾馆关于凉水塔问题谈判记录 |

|

上文摘抄: |

| 法方:高斯,布里埃 |

| 中方:杨孟瑜 韩文光 广州温工 安庆刘总 (刘成仪) 杜述英 小丁(英文翻译) 彭良华 余永祥 杨跃富 陈玉民 王秋华 童祖基 |

| 杨:凉水塔怎么办 |

| 高斯:北京已谈过,我们从几个现场得出了一些结论。首先对南京,安庆现场所做的工作和合作,提供的数据表示感谢。对我们毕哥,李先生进一步研究这些问题是很必须的。每厂还需要增加1.8个塔,每个工厂需要8个凉水塔。我们准备向你们每厂免费提供建设两座凉水塔所需的材料,在24000T小时可降低10度。本着友好合作的精神我们准备付钱买一些中国可以制造的设备,你们也可以得到一些硬通货买你们所要的设备,,,,,,,,,, |

3 脱碳系统能力不足 |

大氮肥生产的原料,无论是油,气,煤,都含有大量的碳元素,它在裂解,转化后都变成对合成氨无用而且有害的二氧化碳,因此所有各种工艺流程中都少不了脱碳工序。栖化和由法国引进的三套装置(包括栖化)都使用了GV专利,采用热钾碱溶液并使用氨基乙酸作为活化剂。这个系统比较复杂,在开车过程中就出现过瓷环冲翻,溶液析硅等重大事故,在投产以后,特别是在1982年K1501压缩机组关键问题解决以后的逐步提高负荷期间,它成为一个新的拦路虎,生产能力被限制在80%以下不能再提升。当时法方专家已经全部回国,他们对此事也束手无策甚至干脆不管,这副担子完全落在了中方。这种工厂已经投产但是长期不能达到生产能力的局面非常少见,它给国家的财政,税收,统计以及基建和生产不同的管理系统之间带来很多矛盾和混乱,无奈之中,化工部决定采取特殊措施,以80%负荷为标准对这个当时耗资3亿的大型氮肥厂进行验收(现在大约需要30亿-50亿)。1982年6月24日,在栖化举行了隆重的国家竣工验收仪式,化工部,江苏省,南京市的有关部门和领导干部都出席了这次会议

下图71:1982年6月24日,在栖化举行了隆重的大化肥建设工程国家竣工验收仪式 |

|

下图72:化工部化肥司副司长张博文向栖霞山化肥厂厂长韩文光转交验收证书 |

|

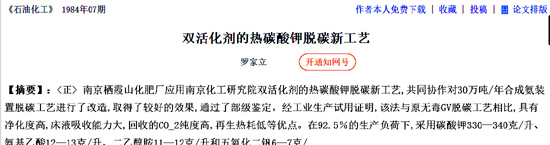

尽管工厂进行了验收,但是脱碳系统的问题仍像一座大山压在全厂职工身上。而与此同时,同样采用热钾碱溶液但是使用二乙醇胺为活化剂(本菲尔法),由美国,日本引进的另外10套装置情况都很好,早已加满负荷。我们曾请设计院做过改造为本菲尔工艺的方案,但是设备改动很大,费时费力很难实施。在我和栖化厂总工程师童祖基同志多次讨论中,大家不约而同的想到是否可以在工厂设备基本不动的条件下,在使用原来的氨基乙酸活化剂的基础上,逐步添加二乙醇胺活化剂,在原有设备的基础上形成两种活化剂共存以观实效的方法? 但是对于30万吨规模的大生产来说,这是一种冒险,必须要有小试和中试的基础才能进入大生产试验。这时我想起我的老厂-地处长江对面的南化公司研究院。这个研究院,早在60年代就开始进行对于合成氨脱碳工艺的研究,那时我在该公司的合成氨车间当主任,他们试验用的气体都是从车间老的脱碳装置-水洗塔前面引出,专门铺设了管线无偿地送到他们的中试装置,由于经常有联系所以对于他们的技术人员很熟悉。我的夫人姜宏贞,和我一起由南化调入栖化,担任栖化检验科的高级工程师,她原来就在南化研究院三室工作,和后来任命为南化研究院总工程师的朱世勇(现已去世),以及他的夫人汪令嬨都是三室的老同事,不仅是工作关系,也有很好的私人来往。所以,我当即打电话找到了朱世勇,对他谈到我们的设想,希望他们首先进行小试和中试,如果没有任何副作用,再进入栖化大生产试用。这个思路,立即得到他的共鸣和响应,很快就由童祖基等人和研究院确定的技术负责人朱大均等商谈具体工作。小试和中试的结果很好,既未出现副作用,脱碳能力又有了显著提高。只用了几个月时间就具备了大生产试验的条件。栖化工厂有关技术人员对此进行了周密的考虑和详细的部署,车间职工同心协力投入工业生产试验,在严加防范的情况下,逐步加入二乙醇胺,使脱碳热钾碱溶液成为同时具有氨基乙酸和二乙醇胺两种活化剂的溶液,取得了预想的效果,生产负荷逐步达到100%的设计值,一项由中国人创造发明的“复合催化双活化剂热钾碱液脱碳技术”,后改名为“多胺法(改良MDEA)脱碳工艺”出现了。其后的1985年,它获得了国家科技进步二等奖。并在大量的石化企业得到广泛的运用,既为南化研究院获得可观的收入,又为我国脱碳技术的发展做出了重要的贡献( 01, 02, 03)。

|

| 下图73:罗家立:双活化剂的热碳酸钾脱碳新工艺 (“石油化工”1984年第7期。罗家立是金陵石化发展部的工程师) |

|

| 下图74:该技术获得了国家科技进步二等奖 |

|

80年代开始,社会环境发生了很大的改变,人们对于名利的归属日趋关注,“无私奉献”,“不计名利”慢慢成为历史,人们对于当时南化研究院上报的这项成果主要贡献者名单出现很大分歧。这个名单,对于 提出研究思路,参与中试,并首家进行大生产试验 取得最终转化成果的栖化工厂有关人员只字不提,明显有失公允。(后来在多方的反馈下,他们做了一些修正工作)特别在其后评定个人技术职称时,往往成为关键。时代交替出现的反差对于个人事业往往会带来很大影响,应该引起各方面的注意,值得所有类似成果总结时的反思和关注。在2015年修订的“ 中华人民共和国促进科技成果转化法”和2020年发布的“ 国家科学技术奖励条例”(修订版)中对此均已有明确规定。前者第40条是这样说的:“ 在合作转化中产生新的发明创造的,该新发明创造的权益归合作各方共有”。第44条明确:“ 职务科技成果转化后,由科技成果完成单位对完成、 转化该项科技成果做出重要贡 献的人员给予奖励和报酬”.....这些规定,都明确了 科技成果转化的权益处理,这些都已是后话,这里就不多说了 |

|

| 下图75:中华人民共和国促进科技成果转化法 |

|

下图76:1986年我和童祖基访问丹麦托普索公司,前排左4韩文光,左5 老托普索,前排右4为童祖基 (更多参见这里) |

|

|

|

|

下图78: 1987年朱世勇在来信中谈到他们在继续研究脱碳技术问题 |

|

|

|

|

时光荏苒,日月流逝。改革开放几十年,社会发生了很大的变化,中国的石化工业取得了的极大的发展,科学技术水平举世瞩目,人们的思维方式也起了很大变化。现在回忆这一段异常艰难困苦的日子,有这么多的往事重新涌上我的心头。随着许多亲历老人的先后离去,也许,它们会被人们慢慢淡忘。今天我把它重新拾起,如实记录,作为这一段历史的见证人,留给后代。“前世之事,后事之师“,希望后人吸取这些教训,再接再厉,在建设富强,美好中国的漫长征途上,取得更大更好的成就。

|

| 附件

|

上世纪70年代,我国从过去的封闭状态开始逐渐开放,大多数人们对于外事工作相当陌生。怎样处理好外事问题,当时化工部外事局郑仲芳局长的一次谈话给我留下极其深刻的印象。他说。中外双方合作的基础是双方签订的合同文件,大家必须守信用,重合同。有理有利有节是我们的处事原则。但是任何合同都不可能百密无疏,总会有一些漏洞,对于这些疏漏要学会堵洞和摳洞。无论是堵还是摳,都是为了我们利益的最大化。真是听君一席话,胜读十年书。在许多关键问题上,像KT1501透平事故以及其它许多设计和设备缺陷,我们根据合同,努力维护了买方的利益,取得了成绩。但是在一些合同根本疏漏的问题上,我们也信守合同,不讲歪理。对于栖化而言,最大的漏洞就是气温和水质两项自然条件,完全不符合南京的实际情况。这是当时的历史条件形成的:由于栖化是最后临时争取到的一个引进项目,为了赶上这班车,合同来不及重新谈判,它完全套用了早已谈好的“广州”文本,其设计温度是广州地区,其水质数据来自珠江水系。法方以此进行设计,给栖化的防冻工作和水质处理带来很大的问题。但是我们信守合同,没有和法方纠缠,独立自主地付出很大代价解决了这些问题。由于篇幅限制,很多详情笔者在““栖霞山化肥厂开工十年进程回顾与剖析研究”中做了叙述,有兴趣的朋友可以按照下面的提示下载和浏览 |

下图79:栖化开工重大关键点和年产量(更多见这里) |

|

2,关于“栖霞山化肥厂开工十年进程回顾与剖析研究”

1984年末,我奉调到金陵石化公司任职,开始有了一点业余时间。出于对栖化10年的深厚情感,我决定写一篇文字总结和记录这一段难忘的日子。题目是“栖霞山化肥厂开工十年进程回顾与剖析研究”。不过由于公司的工作很忙,我还需要时间熟悉很多新的知识,这篇文章只写了前面一半只好搁笔,好在它的开工和试运转头几年的主要内容都已经写进去了,这对我是一种很大的安慰,毕竟,这些经验教训是用了大量的辛勤劳动,巨额资金换来的。作为亲临其境的领导人,我有责任去为后人总结,记录,传播它。这篇文章,后来收录在由我主编,化工出版社2001年出版的“化工装置实用操作技术指南" 的最后一章。有兴趣的读者可以打开此页去浏览和下载,这里就不再赘述了

|

|

下图81:栖霞山化肥厂1978年厂前区一瞥(装置围墙和塔松之间,就是徐义达同志曾经主持搭建的蔬菜暖房)

|

|

|

2025.3.22 |

|

|

|

|

|

|

|

|